エキスパートインタビューとは?AI時代だからこそ重要性が高まっている理由

エキスパートインタビューとは、専門家へのヒアリングを通じて得られる、現場のリアルな知見や経験を指します。

これは、BtoBマーケティング、新規事業開発、先端技術領域などに携わるビジネスパーソンにとって、戦略の精度を高めるうえで欠かせない一次情報の取得手段です。

しかし近年、AIリサーチの進化によって「情報収集は足りている」と捉え、現場の声に直接触れる機会が軽視されがちです。生成AIによる回答は便利ではあるものの、その多くは過去の公開情報や一般論に基づいており、「誰が」「どのような立場で」語ったかが不明確なケースも少なくありません。

本記事では、エキスパートインタビューの基本的な定義から、その価値、AI時代における位置づけの変化、そして実務における具体的な活用シーンまでを整理します。さらに、AIでは得られない鮮度や実践知をどのように補完できるかについて、事業開発や提案活動の現場に即した視点で掘り下げていきます。

エキスパートインタビューの重要性を正しく理解し、「情報の質」で提案力と戦略構築力に差をつける。その第一歩として、ぜひ本記事をご活用ください。

エキスパートインタビューとは?

エキスパートインタビューとは、特定のテーマや業界に関して深い知識や実務経験を持つ専門家に対し、直接ヒアリングを行う情報収集手法です。

対象となるエキスパートは、大学教授や研究者といったアカデミックな立場に限らず、実務家、経営者、業界団体の関係者、さらには元官僚や弁護士など多岐にわたります。共通しているのは、「一般に公開されていない実践的な知見を有していること」です。

まずはエキスパートインタビューの基礎知識を整理しましょう。

専門家からリアルな知見を引き出す調査手法

エキスパートインタビューは、定量調査や文献調査では見えてこない現場の実情を把握するために活用されます。

特に有効なのが、仮説構築の初期段階での情報収集です。たとえば、「業界はこう動いている」「このニーズがある」といった仮説を立てた際、その妥当性を確かめる手段として、実務経験者の声を聞くことで、表面的なデータでは得られない判断材料が得られます。

現場ならではの「慣習」「意思決定の実態」「導入の障壁」といった点を深掘りできるため、より実効性のある企画や戦略の構築に寄与します。

さらに、複数の専門家にインタビューを行うことで、個人の見解を超えた業界全体の傾向も浮かび上がります。

こんな課題を持つ方におすすめ

それでは、どのような方にエキスパートインタビューは向いているのでしょうか。主に以下の課題を抱えている場合はエキスパートインタビューが有効です。

- 新規事業の立ち上げにあたり、業界構造や競合の動向、参入障壁を精度高く把握したい

- 自社に知見のない領域について情報を得たいとき

- 経営層に提出する戦略提案やプレゼン資料に、現場の声を加えて説得力を高めたい

エキスパートのコメントは、現場を動かす言葉として、提案の信頼性を一段と引き上げます。とりわけ意思決定者は、「誰がその意見を述べたのか」という出所を重視する傾向があります。そのため、信頼性の高い専門家の見解を含んだ資料は、数値や図表以上に印象を残す武器となるのです。

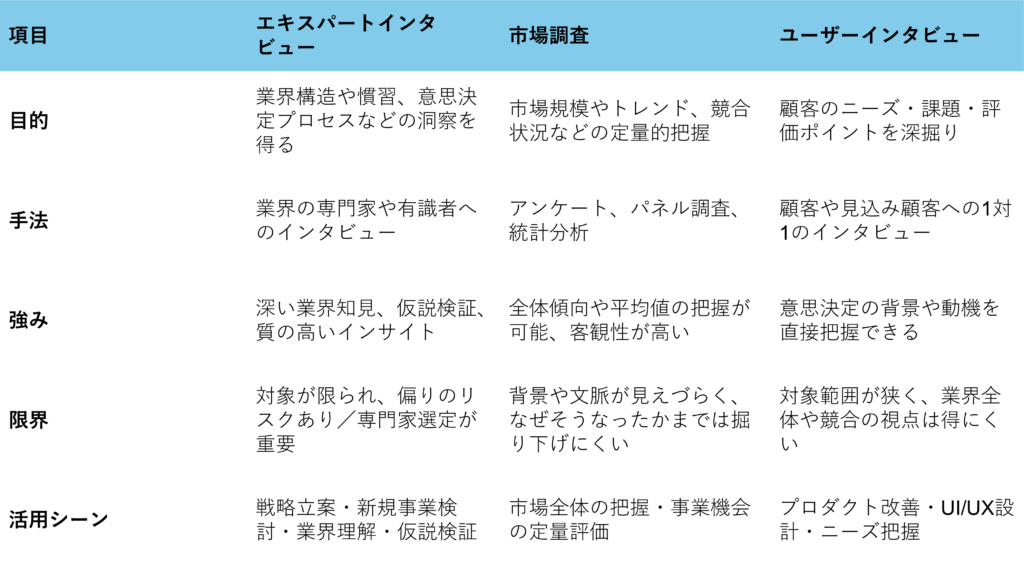

エキスパートインタビューと市場調査・ユーザーインタビューとの違い

ビジネスにおける意思決定や企画立案の根拠となる情報の収集手段には、さまざまなものがあります。なかでも代表的なのが「市場調査」「ユーザーインタビュー」「エキスパートインタビュー」です。それぞれ目的や特徴が異なるため、違いを正しく理解することが効果的な情報収集の出発点となります。

まず市場調査とは、定量的なデータを用いて市場規模やトレンド、競合状況などを把握する手法です。

一般的にはアンケートやパネル調査が用いられ、多数のサンプルから導き出された傾向や平均値に基づいて分析が行われます。たとえば「この製品は30代男性に人気がある」といった情報は、市場調査の典型的な成果です。

市場全体を俯瞰したり、既存製品の改善点を可視化したりするのに有効ですが、「なぜそうなるのか」といった背景までは把握しきれないという限界があります。

一方、ユーザーインタビューは、既存顧客や見込み顧客に対して直接ヒアリングを行い、ニーズや課題、評価のポイントを深掘りする調査手法です。

「なぜこの機能を評価するのか」「購入の決め手は何か」といった、意思決定の内側に迫れるため、プロダクト開発やUI/UXの改善に活用されることが多くあります。対象は自社の顧客に限定されることが多く、業界全体や競合の動向など、より広い視点を得るには不向きです。

では、エキスパートインタビューはどのような立ち位置にあるのでしょうか。

この手法は、特定分野に精通した第三者から、業界の構造や慣習、動向を俯瞰的かつ深く把握するために用いられます。市場調査やユーザーインタビューが「広がり」や「深掘り」に強みを持つのに対し、エキスパートインタビューの価値は「洞察の質」にあります。

たとえば、あるSaaS企業が中堅企業向けに新製品を展開しようとする際、顧客インタビューからは「期待」や「不満」は把握できても、IT部門の予算構造や社内の意思決定プロセスまでは見えてきません。そうした深部に切り込めるのが、業界に通じたエキスパートの見解です。

さらに、エキスパートインタビューでは仮説の検証も可能です。ユーザーインタビューが過去や現在の事実を集めるのに対し、エキスパートインタビューでは「仮にこういうニーズがあるとしたら、それは実現可能か?」といった問いに対し、専門的見地からのフィードバックを得られるためです。

これは戦略の立案や新規事業の初期フェーズにおいて、特に大きな意味を持ちます。

このように、各調査手法にはそれぞれ適した役割があります。市場全体を把握したいなら市場調査、顧客の声を掘り下げたいならユーザーインタビュー、業界構造や意思決定の力学を理解したいならエキスパートインタビューが適しています。

なぜ今、エキスパートインタビューが必要なのか

情報があふれる現代だからこそ、エキスパートインタビューの必要性が増しています。ここでは、その4つの理由を整理します。

一次情報の重要性が増しているため

テクノロジーの急速な進化、規制の変化、顧客ニーズの多様化。変化のスピードがかつてなく加速するいま、企業の戦略立案における情報の質が問われています。

これまでは、業界レポートやホワイトペーパー、統計データといった整理済みの「二次情報」が頼りとされてきました。しかし現在では、同じような情報があふれ、差別化が難しい状況にあります。特に生成AIの登場以降、誰もがそれらしい内容を発信できるようになったことで、出典の曖昧な情報や、事実に基づかない内容も多く出回るようになりました。

だからこそ、信頼性のある一次情報、すなわち現場で語られる「人の声」の価値が、いま見直されています。

一次情報とは、加工や編集を経ていない最初に発せられた情報のことです。エキスパートインタビューは、その一次情報を直接取得できる手段として、特に注目を集めています。

「誰が・どの立場で・何を語ったか」が明確な証言は、匿名のデータよりも圧倒的な説得力を持ちます。たとえば「〇〇業界で20年の経験を持つA氏が、いま注目すべきはBであると語る」、この具体性とリアリティは、仮説の裏付けとしても、戦略の方向性を検証する材料としても有効です。

さらに、こうした情報は単なる知識にとどまりません。

社内のナレッジとして活用することで、複雑なテーマに関する共通理解が進み、意思決定のスピードと精度が向上します。エキスパートの視点は、変化の激しい市場において「次の一手」を探るうえで、貴重なコンパスとなるのです。

情報があふれる今だからこそ、「現場で語られた一次情報」こそが、戦略の独自性と信頼性を担保します。エキスパートインタビューは、未来の選択肢を広げる知の起点として、ますますその存在感を増していくでしょう。

業界構造・競合・ユーザー心理を深く読み解くために

誰もが手に入れられるような表面的なデータだけでは、ビジネスにおける効果的な意思決定や新たな施策立案は困難です。特にBtoB、新規事業、技術分野のように複雑で不確実性の高い領域では、「なぜそうなるのか」を深く理解することが、競争優位を築く鍵になります。

たとえば、「あるプロダクトが競合に勝てない理由」を探るとき、数値比較やポジショニングマップだけでは答えにたどり着けないことが多々あります。しかし、業界に長年携わってきたエキスパートに話を聞けば、「実際の決定権は現場の運用部門にある」「競合製品には強固なユーザーコミュニティがあり、それが乗り換えの障壁になっている」といった構造的要因が見えてくることがあるのです。

エキスパートインタビューの真価は、こうした数値に現れない論理を掘り起こせる点にあります。企業間の非公式な力学、業界慣習、暗黙のルール、そしてユーザー心理。公開資料や顕在化したデータでは決して見えない背景に注目を当てることで、戦略の精度と説得力が格段に高まります。

特に最近、以下のような分野でエキスパートインタビューの活用が加速しています。

BtoB領域

意思決定プロセスが多層化しており、外部からは見えにくい力学が存在します。製造業では、安全管理や経理、調達など複数部門が絡み、誰が実質的に影響力を持つのかを把握することが成否を分けます。現場を知る元社員やSIerなどのエキスパートが、この「見えない構造」を明らかにします。

新規事業領域

未知の市場では前例が少なく、情報も乏しいため、仮説の立案と検証に苦労します。その道に詳しい専門家や、類似領域の成功/失敗事例に通じた人の知見は、まさに地図のない土地におけるコンパスのような存在です。思考の枠を広げる新しい視点や、見落とされがちな障壁に気づかせてくれます。

技術分野

AI、医療機器、ブロックチェーン、量子コンピューティングなど、専門性が高く変化が激しい領域では、現場での実装知や研究動向が極めて重要です。一般的なリサーチでは得られない「いま現場で起きていること」を把握できるのは、実務経験豊富なエキスパートならではの価値です。

社内共有・意思決定プロセスにも効果的

エキスパートインタビューの価値は、新しい知見が得られることだけにとどまりません。その本質的な強みは、得られた情報が組織内の共通認識を形成し、意思決定の質とスピードを高める点にあります。

たとえば、新市場への参入を検討している企業において、マーケティングは「ニーズがある」と前向きに捉え、営業は「導入障壁が高い」と慎重な見方を示し、開発は「技術的には可能」と冷静に判断する可能性があります。こうした部門間の認識の違いが、議論の停滞を招くことは少なくありません。そうした局面で、第三者であるエキスパートの発言は、客観的かつ現場に即したリアルな視点として、関係者の認識を揃えるきっかけとなります。

さらに、インタビュー内容を文書化し、部門を越えて共有すれば、議論はより建設的になります。「業界ではAの課題が顕在化し、Bというニーズが高まっている」といった共通の見解が複数の専門家から得られた場合、その内容を整理・構造化した資料は、社内の方向性に納得感をもたらします。特に、意思決定層への提案時に「外部の有識者がこう語っている」と加えるだけで、社内の空気が変わり、議論の重心が動くこともあるのです。

こうした知見は、マーケティング、営業、広報など他部門でも活用できます。

広報ではオウンドメディアの記事に活用し、営業では「現場の専門家も同様の課題を指摘しています」と商談時の根拠として使われる。1回のインタビューが、複数の施策に活用できる情報資産となり得るのです。

また、インタビューはナレッジ共有の観点からも優れた教材です。新入社員や異業種出身者が多い組織においては、専門家の言葉を体系化・文書化しておくことで、業界構造や背景に対する理解を促進し、属人化しがちな知識を組織全体に還元する共通基盤として機能します。

なぜAIリサーチではなくエキスパートインタビューが必要なのか

ChatGPTに代表される生成AIの登場により、膨大な情報を瞬時に取得できる時代が到来しました。市場動向の要約や競合分析の仮説構築といった作業において、AIは今や多くのビジネスパーソンにとって欠かせない支援ツールとなっています。

しかし、その利便性の高さが故に見落とされがちなのが、AIが提供する情報と現場で得られる知見の本質的な違いです。ここでは、AIリサーチの限界とエキスパートインタビューの価値が高まっている背景を見ていきます。

公開情報への依存

AIリサーチの登場により、情報へのアクセスはかつてないほど容易になりました。

企業サイト、統計資料、技術ブログ、SNS上の議論まで、膨大な公開情報を瞬時に整理し、わかりやすく提示してくれます。これは確かに便利で広範囲をカバーできる強力なツールです。

しかし、それだけで本当に知りたいことにたどり着けるでしょうか。

AIが扱えるのは、あくまで公開されている情報に限られます。たとえば、新興業界への参入を検討している企業が、その業界内の力学や非公式な商習慣を把握したいと考えた場合、AIが返す答えは一般化された教科書的な構造です。しかし、「誰が実際に影響力を持っているのか」「水面下で進んでいる提携や動きは何か」といった現場特有の情報までは届きません。

特にBtoB領域では、情報や決定権を持つキーパーソンの特定が競争力を左右します。

重要情報ほど、むしろ意図的に公開されないのが現実です。大手企業における調達の実態や、次世代の技術標準に関する動きなど、Web検索では決してたどり着けない知見も少なくありません。

だからこそ、現場を知る人に直接話を聞くエキスパートインタビューが、他にはない価値を持つのです。

さらに、AIは平均化された知見を出力するよう設計されています。中立性や安全性を重視するがゆえに、尖った意見や業界の異端には触れにくく、イノベーションの芽を見落としてしまうリスクもあります。一方、エキスパートインタビューでは、現場の違和感や、まだ言語化されていない課題が浮かび上がることがあり、それが新たな戦略やアイデアの出発点となるのです。

今、情報は「検索して得る」ものから、「意味づけてつなぐ」ものへと進化しています。その意味づけの起点となるのは、未公開の一次情報、そしてリアルな語りです。エキスパートインタビューは、他社がまだ触れていない情報への扉を開く、数少ないアプローチのひとつです。

情報の信頼性の問題

生成AIの登場によって、情報へのアクセスという課題を、かつてないスピードとスケールで解決できるようになりました。膨大なテキストをもとに、自然で流麗な文を瞬時に出力する。たしかに、それは一種の知的魔法のようなものです。

しかし、その魔法が生むのは、必ずしも真実とは限りません。

たとえば、SaaS市場の規模を調べようとしたとき、「2024年には約1兆2,000億円」といった、いかにもそれらしい数字をAIが提示してくるでしょう。しかし、それがどこから来た情報なのかをたどろうとすると、霧がかかったように曖昧で、やがて「そんなデータはそもそも存在していなかった」と判明するというケースが多々見られます。

こうした現象は「ハルシネーション」と呼ばれ、AIが幻を見ているように、もっともらしい嘘を生み出すという、構造的な限界を物語っています。

問題は、こうした根拠なき知識に、あたかも信頼できる情報であるかのような顔をさせてしまうことにあります。とりわけ、提案資料や戦略立案といった場面では、その出所が曖昧であるだけで、説得力は急激に脆くなるのです。そして、その脆さは、やがて信頼の失墜というかたちで跳ね返ってくるでしょう。

対照的に、エキスパートインタビューから得られる情報は、まったく性質が異なります。

たとえば、「某電機メーカーで20年以上現場に関与した元技術顧問A氏が、今後はハードよりもサービス連携がカギになると語った」としましょう。ここには、「誰が」「どの立場で」「どの文脈で」という三点が明確に示されています。情報は、ただのファクトではなく、語られたことになることで初めて重みを持つのです。

AIの出力は「誰が言ったか」が不明であり、エキスパートの証言は「誰が語ったか」によってその意味を帯びます。この違いは、知識と知恵のあいだに横たわる決定的な分岐点であり、戦略の骨太さや提案の信憑性に、直接的に作用します。

最新情報や実践知の不足

生成AIがもたらした最大の価値は、「知識へのアクセスコスト」を限りなくゼロに近づけたことにあります。あらゆる問いに対して、整った文体で即座に回答を提示してくれます。それは、かつての百科事典が持っていた権威を、誰もが瞬時に手にできるようになったという点で、革命的です。

しかし、ここにひとつの構造的な限界があります。

AIは過去の膨大なデータを学習し、それを再構成することで答えを生成します。つまり、AIの語る「知」は、あくまで過去に誰かが語ったことの集積に過ぎず、いまこの瞬間、現場で起きている変化や判断にはアクセスできません。

たとえば、BtoBの文脈では、制度、技術、ユーザー行動の変化が非常に短いサイクルで訪れます。あるSaaS企業が「クラウド移行が進んでいる」と信じて事業戦略を立てたものの、実際にはセキュリティ要件の再強化によってオンプレミス回帰が急速に進んでいるかもしれません。こうした空気の変化は、AIが読み取るにはあまりに繊細で、非言語的です。

また、AIには現場で実際にやってみた知見、すなわち実践知が欠けています。

判断の揺らぎ、トラブルへの対応、あるいは人間関係という名の暗黙知。それらは、データベースに収まる類のものではなく、経験という時間のなかでしか醸成されない知です。

「ツールAとB、どちらが現場に適しているか?」という問いに、AIは機能比較で応えるでしょう。しかし現場では、「Aは高性能だが現場が混乱した」「Bは機能は足りないが導入時の支援が優れていた」といった、合理性だけでは測れない判断が下されているのです。

ここに、エキスパートインタビューの価値があります。

現場を生きてきた人の語りには、判断の背景、組織の力学、成功と失敗の織り交ぜられた経験が含まれています。それは単なる情報ではなく、その状況にいた人間だけが持ち得るリアリティであり、教科書の知識を超えた使える知識です。

情報の鮮度と深度が競争優位を決定づける時代において、エキスパートインタビューは戦略の補完ではなく、起点として機能すべきなのです。

創造性や直感的な洞察の欠如

生成AIは、あらゆる知の断片を統合し、過去の知見をもとにもっともらしい答えを導き出す能力に長けています。論理、整合性、再現性といった科学的要件においては、すでに私たちの知的生産性を凌駕しつつあると言っても過言ではありません。

しかし、それでもなおAIには踏み込めない領域がある。それが「ひらめき」と「違和感」、そして「経験から生まれる直感的な洞察」です。

革新的な仕事をしようとするとき、必要になるのは、すでに言語化された問題に正しく答える力ではなく、まだ言語化されていない違和感に気づき、それを問いに変える力です。AIは優秀なアシスタントにはなれても、「問いそのものを生み出す存在」にはなれません。

実際、新規事業の現場において直面するのは、「市場があるかどうかも不明」「このモデルが通用する保証もない」といった、不確実な状況です。そうした場面では、緻密なデータ分析よりも、「これはなんだか来そうだ」「以前とは何かが違う」といった、経験に裏打ちされた直感や違和感のほうが、頼りになることが多々あります。

エキスパートインタビューが真価を発揮するのは、まさにその曖昧さに触れられる点にあります。

エキスパートインタビューが効果的なシーン

これまで解説してきたとおり、エキスパートインタビューは単なる情報収集の手段ではなく、意思決定や戦略立案、さらには組織の方向性を左右する知的資産として機能します。ただし、「実際にはどのような場面で活用するのが効果的なのか」という点については、まだイメージが明確でない方もいるかもしれません。

以下では、活用効果が高い5つの代表的な場面にフォーカスし、それぞれのシチュエーションにおいてエキスパートインタビューがどのように活かされるかを具体的に解説します。

新規事業・サービスの立ち上げ時

新規事業や新サービスの立ち上げは、大きな成長機会であると同時に、高いリスクを伴う挑戦でもあります。

特に、これまで接点のなかった業界や市場をターゲットにする場合、自社の知見や既存データだけでは十分な検討材料を得ることが難しいのが実情です。こうした不確実性の高いフェーズにおいて、エキスパートインタビューは極めて有効な手段となります。

たとえば、新たな市場に参入するとき、まず立ち現れるのは業界構造という見えにくい地形ではないでしょうか。どのようなプレイヤーがいて、力学はどう作用しているのか。意思決定の実権はどこにあり、どこに水面下の障壁があるのか。こうした重要情報は業界レポートには描かれていません。

しかし、その業界で営業を続けてきた実務者、あるいはかつてバイヤーとして選定に関わった人間なら、それらを伝えることができます。

そして新規事業の初期段階では、仮説が意思決定の出発点になります。

「この機能は刺さるだろう」「この価格なら受け入れられるはずだ」。こうした仮説は数字では証明できないからこそ、想定ユーザーに近い立場のエキスパートに問いかけてみる必要があります。すると、「その機能は受け入れられるが、導入時の研修負荷がネックになる」「価格よりも、保守体制への信頼が意思決定を左右する」といった、現場の真実が立ち上がってくる。

それらの示唆は、ニーズの検証にとどまりません。プロトタイプの設計、MVPの仕様、導入フェーズのコミュニケーション設計にまで影響を与える、極めて実践的な知見となります。

さらに、エキスパートとの対話は、思いがけないズレを教えてくれます。

自社の常識が他社では通用しない、別の業界ではこの技術がまったく違う使われ方をしているなどの視点の転換は、事業の軌道修正やピボットの起点にもなります。想定外の答えこそが、重要なアイデアへとつながるのです。

中期経営計画・戦略立案の情報収集

中期経営計画の策定や事業戦略の立案は、企業の将来を左右する極めて重要なプロセスです。にもかかわらず、その内容が「数値目標の設定」や「前年の延長線上の予測」にとどまっていては、変化の激しい市場環境で競争優位を築くことは困難でしょう。

まず、外部環境を正確に捉えるには、マクロとミクロの両視点が欠かせません。

法規制や業界再編、技術革新といった大きな流れは、公開資料でもある程度把握できますが、実務への影響や現場での対応状況までは読み取れないことが多くあります。そうしたギャップを埋めるのが、実務経験に基づいたエキスパートの知見です。

たとえば、報道では「脱炭素施策が業界で本格的に始動している」とされていても、現場では「まだ補助金頼みで、進行にバラつきがある」といった実態が語られることもあります。こうした地に足の着いた声こそが、実行可能な戦略立案に欠かせません。

競合の動きを把握するうえでも、エキスパートの情報は有用です。

競合企業の動向は、プレスリリースや業界紙に取り上げられることがありますが、その裏側にある実情や非公式な兆候までは見えてきません。長年その業界に携わってきた人物であれば、「人材確保が進まず、海外展開が足踏み状態」といったように、現場に近い情報を提供できることがあります。こうした一次情報は、単なる噂ではなく、信頼に足る判断材料として活用できます。

プロダクト開発・改善の方向性検討

プロダクト開発で最も難しいのは、「ユーザーが本当に必要としているもの」を的確に見極めることです。

特にBtoB製品や業務システム、インフラ系テクノロジーなどでは、高度な業務知識や複雑な導入プロセスを前提とするため、アンケートや定量データだけでは十分とは言えません。ユーザーの業務実態を踏まえた上で、実運用に耐える設計が求められます。こうした領域において、エキスパートインタビューは極めて有効な手法です。

たとえば、「業務フローに無理なく組み込めるか」「他システムとの連携に支障はないか」「端末環境や通信負荷に対応できるか」といった点は、実際に導入経験のある人間でなければ判断しにくい要素です。

このようなとき、製品の導入や運用に携わった経験を持つエキスパートにインタビューを行うことで、実際に現場で何が起こったのか、どこに課題が集中しやすいのかといった具体的な知見を得られます。とくに、「ユーザーから高く評価された機能」や「初期導入でつまずきやすいポイント」といった情報は、開発チームが見落としがちな重要事項です。

プロダクトの成否を分けるのは、単なる技術的な優位性ではなく、「ユーザーの業務環境にいかに自然に溶け込むか」です。そのフィット感を高める鍵が、現場の知見であり、エキスパートインタビューによって得られる一次情報です。仮説検証から設計改善に至るまで、プロダクト開発のあらゆるフェーズで、専門家の声は実践的な指針となります。

提案資料・ホワイトペーパー・記事の裏付け

テクノロジーの発展により、容易に技術を模倣できる現代においては、信頼が大きな購買要因となっています。もはや提案書やホワイトペーパーは、単なる情報の提示やロジックの整理では不十分であり、そこに納得の根拠がなければ、読み手の意思は動きません。

そして、納得とは、データやロジックの正しさではなく、「誰がそれを語ったか」という文脈によってこそ生まれるものです。

営業資料や企画提案において、「なぜ今この施策なのか」「なぜこの方法なのか」を問われたとき。内部分析や市場データでは届かないもう一段上の説得力を与えてくれるのが、エキスパートの語りです。

「製造業で導入支援を20年続けてきたA氏が、こう語っている」

「現場での成否を見てきたB氏は、ツールBの方が導入率が高かったと指摘している」

このような具体性は、信頼性と客観性を大きく高めます。

ホワイトペーパーや業界レポートも同様です。多くの資料が似たようなトーンと構成であふれる中で、一人の専門家の生の声が加わるだけで、内容の独自性が際立ち、読み手の関心を引きつけられるでしょう。

また、オウンドメディアやメールマガジンといった外向きの情報発信においても、エキスパートインタビューは強力な武器です。読者が求めているのは、どこにでもある二次情報ではありません。まだ言語化されていない現場の兆しや信頼できる誰かの目線なのです。SEOにおいても、権威性・信頼性・独自性が重要視されるなか、語られた一次情報は検索エンジンだけでなく、人間の心にも響きます。

このように、エキスパートインタビューは「何を伝えるか」を考える段階から、「どう信頼されるか」「どう差別化するか」といった実務的な課題にまで応える情報源です。

社内啓発・ナレッジ共有

変化の激しい環境において、企業の競争力を支えているのは、設備や資本だけではありません。今、求められているのは、知識の共有と更新を継続できる仕組みです。

この文脈において、エキスパートインタビューは、単なる知識収集の手段ではなく、知を言語化し、継承するための装置としての意味を持ちます。

たとえば、業界特有の用語や商習慣、非公式な力学構造といった行間の情報は、一般的なレポートには記載されません。特に、若手社員や異業種から転じてきたメンバーにとって、それらは理解の障壁となり得ます。しかし、業界に精通したエキスパートの語りを丁寧に引き出し、文書として体系化することで、誰もが共通認識を持てるようになります。

さらに、プロジェクトの初期段階では、関係者の前提が揃わず、議論が噛み合わないケースも多く見られます。とくに業界横断型や新領域のプロジェクトにおいては、こうした認識のズレが進行を妨げる要因となります。そうした場面で、第三者の語りを導入すれば、共通認識を育むスタート地点を整えられるでしょう。

まとめ

情報が飽和し、差別化が難しくなっている今、信頼性の高い一次情報の重要性はかつてないほど高まっています。

その中で、専門家から直接得る「現場の知見」は、新規事業の仮説検証、プロダクト改善、中期戦略の検討、提案資料や記事の裏付けなど、さまざまなビジネスシーンで活用可能です。また、社内の認識統一やナレッジ共有といった側面でも、組織の思考や意思決定の質を高める役割を果たします。

AIや検索エンジンでは触れられない、非公開の情報、現場ならではの暗黙知、そして経験に基づく直感的な洞察。こうした価値ある情報は、実務経験を積んだエキスパートの語りからしか得られません。だからこそ、「この分野のリアルな現場感を掴みたい」と思った瞬間こそが、エキスパートインタビューを活用すべきタイミングです。

弊社では、貴社の目的や課題に応じて、最適なエキスパートの選定からインタビュー設計、情報の分析・活用まで、一貫してサポートしています。信頼できる知見に基づいた意思決定やコンテンツづくりに課題をお感じであれば、どうぞお気軽にご相談ください。

-300x208.png)